最近为了测试 AI 的能力边界,写代码比较多,Coding with AI 了好几天,现在需要换换脑子码码字。

写的东西如果被许多人读到,大概就是一种福报,但确实不是目标。

一直有个妄想,希望能把周围的一切都写进文字里,因为,一旦出现在我的视野里,它就属于我的故事一部分,可以讲述一次我的观察。

文字不分长短,或是寥寥数语的微博,或是徐徐道来的 blog,只要能完整传达一个想法,都是值得的表达。

身边的朋友比较了解一些,我一直在写东西,虽不太能称之为写作,太正式,不太适合我,也没有成什么气候,无法靠这个生活,但胜在断断续续的坚持。从古早的 QQ 空间开始,到私密的电子笔记,到新浪微博,经常默默地更新着。

后来,直到知乎专栏才算真正开始公开写东西,最近主要在微信公众号和 Notion 站点更新,而这两天,我买了新域名 houjoe.me ,决定只在微信公众号和个人站点发布了,这篇文章当做站点的开端……

从记录开始的写

微信朋友圈和微博是最好的写作训练场。

如果没有朋友圈,我相信,很多人连记录都不会考虑。

我自己最早的写,就是为了记录,想用文字和图片还原之前的当下,就像童年里老师叮嘱的日记,只是现在来看,每天的日记太机械了,跟随事件会更灵活一些。

我自己有个习惯,一旦看完电影,读完一本书,走过一个地方,尽量手动存档一下,其实不用太复杂,只需要一段话,写下自己当时的观感即可,这样当再次回溯的时候,可以快速通过这些文字和图片线索唤醒当初的情绪和记忆,达到对经历的保鲜,也算是用写作来对抗遗忘。

记忆本身很容易随着时间模糊掉各种细节,而且,最近看到的一个结论,在我们尝试调取记忆的时候,也会在思维察觉不到的情况下无意识得修改一下记忆,日积月累,失真在所难免,而且我们还会笃信这份 "错误"。

另外:

研究表明,人们倾向于根据事情的结局来记住自己经历了什么,所以说终结过程对心理治疗至关重要。来访者原本可能一辈子都要面对消极的情绪、悬而未决的问题或是空虚的结局,但终结的过程能让他们拥有一个积极的结论。

长时间来,记录分散在各种笔记工具中。十多年的时间里,已积累了密密麻麻的记录,承载着琐碎、青春与躁动,随时都能精准调取,不必再依赖模糊的口头回忆。当然,记录中也有一些空白,或许是因为懒,又或许是那些日子太过平静:我知道自己度过了那段时光,却只能像隔着一层雾看花,回忆不起具体的细节。

除了辅助记忆,这些日常记录还能成为很好的分享内容。虽然写作需要花些时间,但胜在一劳永逸。当与朋友聊天时,只需分享一个链接就能完整表达想法,避免重复讲述。

以记录为目的时,我会反问自己两个问题:我写的内容,未来的自己是否看得懂?以及,有哪些我经常需要重复表达的内容可以写下来?

为了和自己对话

现在已经可以达到一种状态,当打开笔记时,不管是手机还是电脑,不管是旅居在外,回家过年,还是闲散在家,我都可以戴上耳机,窝在一个地方,进入边写边与自己对话的状态。

我们经常说,要学会站在第三方视角审视自己的行为,没有比 "写" 更好的强迫形式了,我们会被迫要清晰地阐述想法,从而方便自己和他人从中找出逻辑漏洞。

通过持续写作和自己对话,慢慢可以发现,这不仅仅是一种表达,更像是一面镜子,让我们能够清晰地看到自己的想法是如何演变的。有时候写着写着,会突然明白自己为什么会对某些事情如此执着,或者为什么会做出某些选择。这种深度的自我认知,远比表面的情绪记录更有价值。

比如说,当我回顾自己几年前写的东西时,能很清楚地看到当时的思维方式和现在的区别。这种差异让我意识到自己在哪些方面变化了,哪些价值观一直保持不变。这种持续的自我对话和记录,就像是在给自己的人生画一幅渐进的轮廓,让我们更知道自己是谁、想成为什么样的人。

在 AI 快速推进的时代,与自己对话也不再真的那么孤独了,清晰的自我表述可以从 AI 那里获得意想不到的反馈。有时在想,如果 AI 已经很聪明了,那么人的意义是什么,其实, AI 更像一个思维放大器,如果你的脑子是一片混乱,它会放大无序,如果你的思维在表述中得到梳理,AI 可以像粒子对撞机那样,加速你的思考。

写是一种公共参与

网络,可以说,不仅是一种现实的延伸,更是一个让思想不受物理限制自由流动的空间。我自己不希望在网络上只是 "匿名" 一样的读者存在。

而且,写得久了,写东西这个意识也会进化。我想在虚拟的互联网世界里留下自己的痕迹,从最初零星的私密日记,到后来愿意将想法放在阳光下。知乎曾经是一个很好的开端,虽然现在我很不喜欢它。

在互联网上写作,就像在茫茫数字世界中构建一个个小屋。每一篇文字都是一盏灯,既照亮自己的思考,也指引着同路人。有时候,一个不经意的分享,却能擦出意想不到的火花。

现实中的我们或许步履有限,但文字作为我们的虚拟代表,能走得更远,带来更多可能。

每次都在想,与其对标题党望而兴叹,抑或咬牙切齿,不如参与其中。为何要将这个世界拱手让给别人,我也可以为这个世界添砖加瓦,让搜索引擎的结果里,也能看到我们的故事和思考。

保持表达是一种习惯,就像保持运动一样重要。否则,沉默太久,不仅会让思维生锈,人会更孤寂。

现在写得多了,即使水平一般,但胜在数量多,导致各种网络的点赞每天都可以收到,这也反过来促进自己参与更多。

Writing is refined thinking

想法是廉价的,尤其是未经审视的想法,就像春天的野花,遍地都是,看似繁盛却未必都能结出果实。

文字是一种将隐性思考的想法显性化的过程。它要求我们注重表达的顺序、逻辑和完整性,这也是对思维组织能力的考验。

从此,想法有了实体,放在了阳光下,可以分享、讨论、修正、打磨,直到再输出。

也只有落到 "纸上" 的思考,经过完整的打磨和输出,才能真正展现价值,甚至转化为可执行的计划。

人的思维更像是一张动态的网,各个想法像是网上的节点,相互交织。写作则是将这张立体的网展平成线性的文字,这个过程既是组织,也是发现。

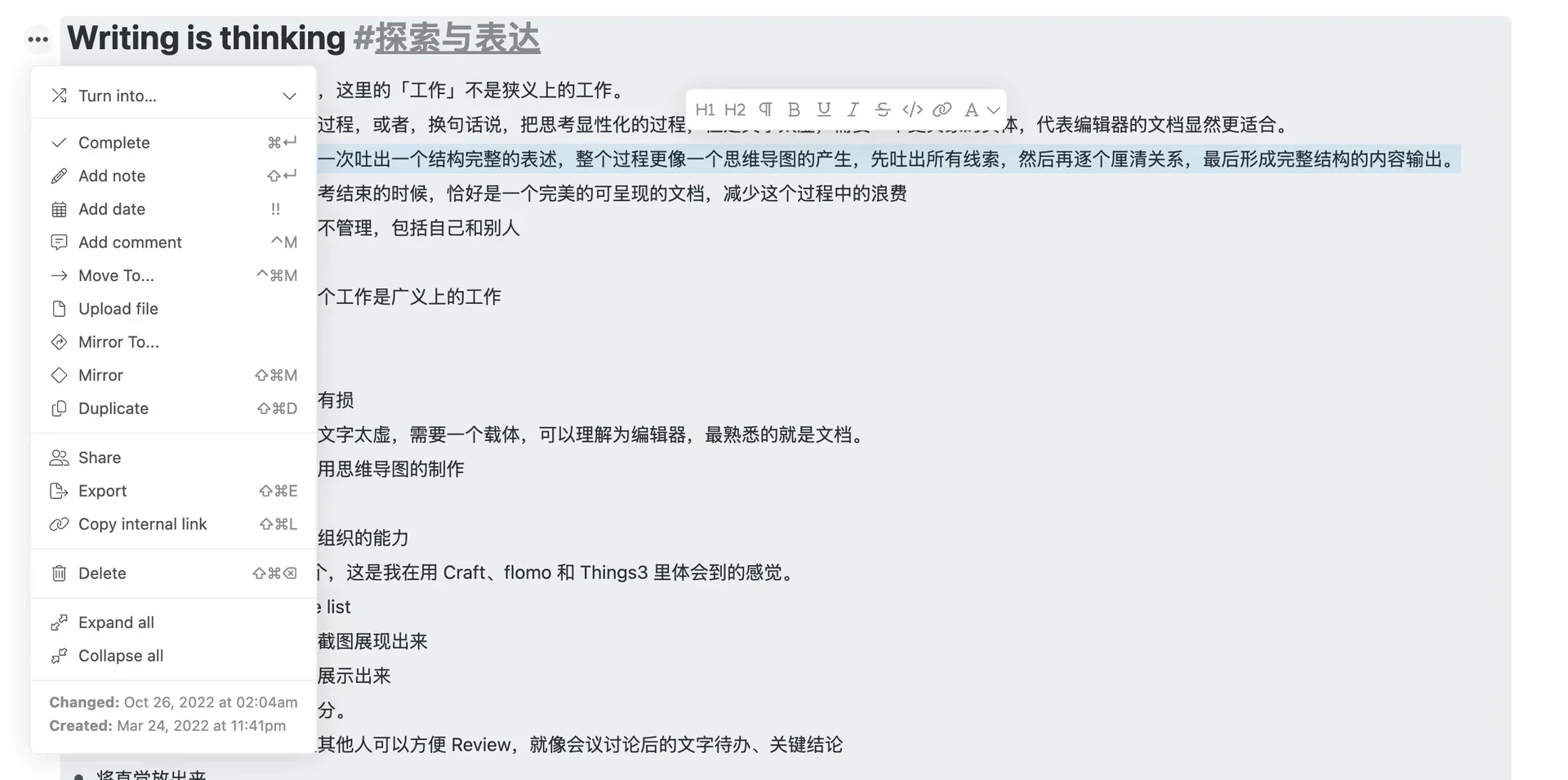

其实原本这篇文章只有这个章节,写于 2022 年 10 月,当时还在一个大纲笔记里,后来每次看完一些相关书籍、文章,或者有了新的工作感悟,都会继续修正一下,直到今天,有了一个契机,与大的 "写作" 汇合了。

从一个方面讲,写作不仅是方便自己的梳理,也是对日常工作协作的强化。

因为,写下来的内容更适合与人讨论,文字能明确界定我们讨论的范围和释义,相比较下来,口头表达容易反复无常,死无对证。

成为更好的观察者

我们都不是伟人,没办法自己创造那些动人心魄的故事,但至少可以作为一个更好的观察者。

我发现,不管是做一个视频讲述者,还是文字讲述者,当我们想要清晰表达时,就需要自己更多的观察和思考。这种表达的欲望,反过来会促使我们去获取更丰富的体验。

比如,之前长途自驾会路过很多城市,单纯的走马观花会产生视觉疲劳,回忆起来也是朴实笼统,但当出发之时就提醒自己,我会用文字记录整个行程,情况发生了一些变化。在到一个地方之前,开始更主动从各个角度搜罗这个城市的介绍,百科、小红书、B 站视频…… 甚至问当地的朋友。

我开始积极思考那些看似简单的问题:阳江的猪肠碌和肠粉为什么会成为地方特色?湛江的茂名鸡饭与海南文昌鸡又有什么渊源?这些好奇心驱使我不断探索,找寻答案,而这些观察和思考,最终都成为了笔下故事的一部分,让游记不再只是行程的罗列,而是充满了不一样的个人视角。

很难说,爱表达和爱观察,谁先谁后,可能交织在一起,相互打磨。

至于我们的故事是否对他人有价值,是否会引起共鸣,这些我选择交给搜索引擎和社交媒体。我们能做的,只是专注于记录故事本身,并不断丰富其中的关联。

为自己而写,还是为别人而写?

之前在国外贴吧 Reddit 的某个帖子下,有网友问,一直想写,但是从未开始,觉得其他人不会对自己的话感兴趣,怎么真正开始写作?

这也就回到了标题的问题,为什么要写 Blog,答案是,先为自己而写,然后为别人而写。

前面大部分的讨论都在说明,为自己而写的乐趣。只是,如果仅为自己而写,很容易陷入自言自语,在死胡同里循环。如果仅为别人而写,很容易失去内心深层次的原动力,成为写作的机器,我之前做过内容运营,那种感受,真的是,高效但空洞至极。

不过,先为自己而写,然后为别人而写,会是一种光谱的移动。

从写作一开始,更关注为自己而写,即使别人读起来难受,也不管,逐步,当我们擅长表达自己的想法之后,可以有更多精力关注,这个表达是否别人看得懂,一旦我们开始有了为别人而写的意识,文章自然就好读一些,因为,只需要多问自己,站在读者角度,看得懂么?读起来顺畅么?

完美的契合点,大概就是,为自己而写和为别人而写在技巧和选题上达到一种平衡,真心祝愿每个爱写的人,可以到达这个程度,我也在努力中。

关于别人是否会对我们的分享感兴趣,其实不必过分忧虑。

即使是看似重复的游记或教程,也都承载着写作者自己的观察和思考。想想我们在搜索旅行攻略时的心情,往往不是只看一篇就满足,而是希望通过不同人的记录,拼凑出一个更立体的印象。有人侧重美食体验,有人关注人文风情,有人擅长记录细节,这些不同视角的叙述,就像万花筒里的碎片,组合成了丰富多彩的互联网世界。