灵感、创造力与系统革新

这是一个很容易被乏味的标题误解的文章,实际是《离经叛道》这本书的阅读笔记,读完让我自己对于创新有了非常不一样且有厚度的认知,而不是原来理想态的单一的「创新」。看这个文章的时候,我顺便在微信读书 App 里将这本书的中文版加入了我的书架。最开始读文章的时候,人在酒吧,闲得慌,随意打开了一篇。

原文参考:灵感、创造力与系统革新

豆瓣:《离经叛道》

以下按照文章目录来整理的。

第一部分:创造力与环境

此文的第一部分,我不是全部都认同,回去看了一下原书籍,觉得,这部分的核心是,认识到创新本身是有风险的,需要构建好可以抵御风险的心理和环境能力,最终让自己有更多创新的自由选择。

就像一种蹩脚的比喻,想要体验自由且天长地久的爱情,需要有一个不用时时刻刻为柴米油盐担忧的生活状况。

第二部分:不怕失败的勇气

大概是「量变引起质变」的另一种说法。

记得之前有文章有讲到,每一个百万粉丝的 YouTube 在成名前都发过大量无人问津的视频,成名不是一蹴而就的。

我还发现,就像玩游戏那样,即使是无意识重复做一件事情,也会发现,会一次比一次做的好,这都不用懂刻意练习,也就是「熟能生巧」。

而且,这个也可以用另外一种说法来表达,「The first draft of anything is shit」,永远不要相信第一稿。

我发现,自己的每一个相对比较成熟的想法基本都可以在记忆中找到那个看起来有些想笑的版本,甚至需要情不自禁掩面说一句「当时太 TMD 的傻了」

第三部分:如何去为自己的创意收集反馈?

这个我可以理解为,怎么像刻意练习那样,主动为自己的 first draft 找到修正建议的来源。

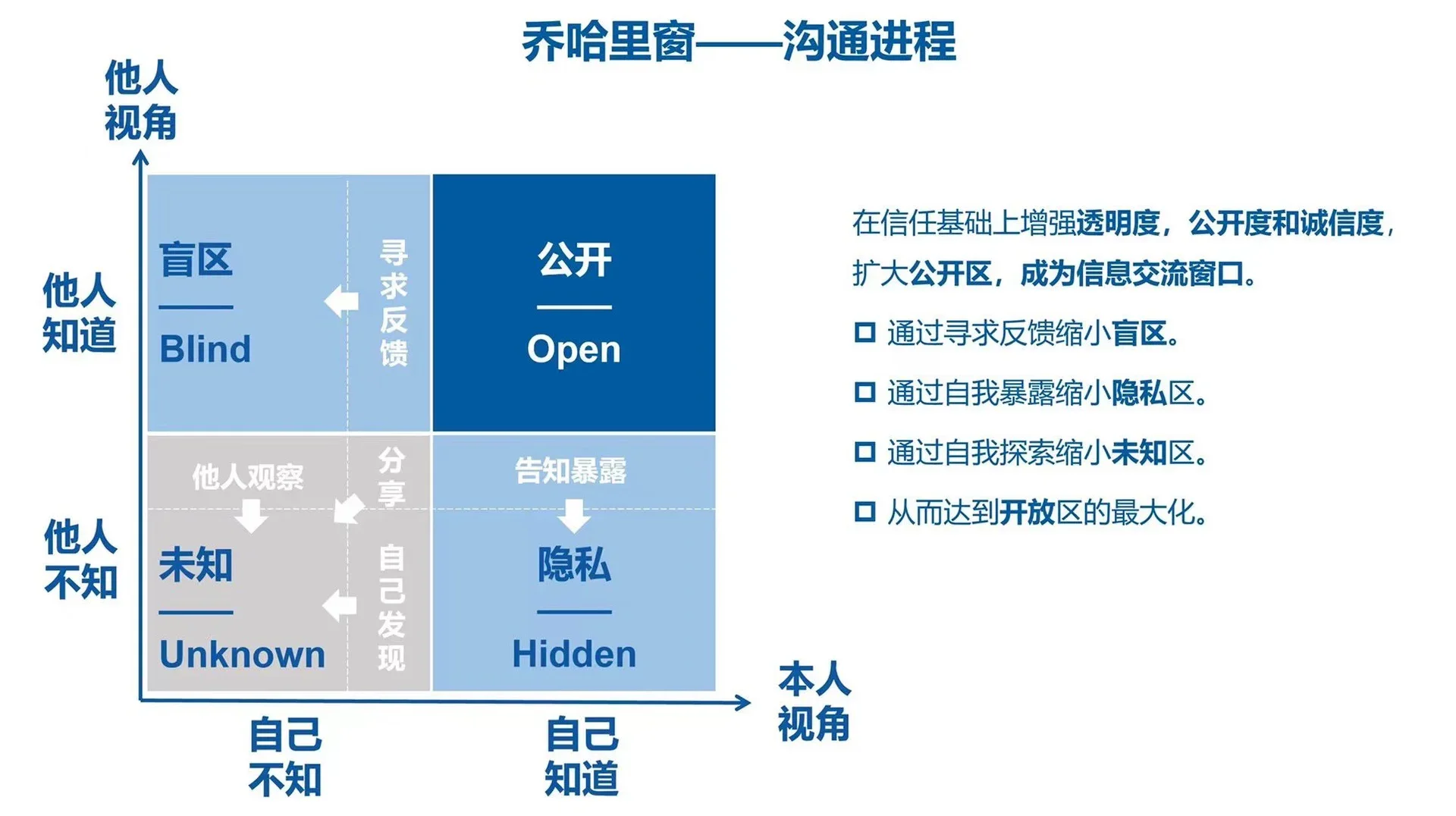

这个我觉得,「乔哈里窗」更适合:承认自己的盲区,获取更多他人的反馈。

第四部分:系统革新【最重要】

核心是如何推进自己的创新落地。

这部分大概是我自己做得最差的部分。

单纯的大胆 speak up 是没用的,有时候越过于激烈的挑战现状,越会引起别人的反感。

对于系统革新来说,**"人" 永远比 "创意" 更重要 。 关键不是在于创意好不好,方向对不对,而是谁在说,谁在听 **。

可以理解为,只有当自己有能力推进创新的时候,才能推动创新落地,我们需要像对待创新一样对待「如何将创新推进和落地」,或者说,想法是廉价的,只是创新的第一步,还有 99 步。

文中提到一个具体与某个对象沟通的简单技巧:** 赛瑞克效应(The Sacrick Effect)**

迈出最差的一步:赛瑞克效应(The Sacrick Effect)

** 赛瑞克效应(The Sacrick Effect)的延伸阅读 **

- 主动展示自己创意的脆弱之处,会让听者更容易卸掉防备,显得真诚

- 要站在听众的角度思考自己的表述,并耐心表达

- 创造者最应该培养的个人优点在于谦卑,不因创造而轻视别人,高看自己

我需要检讨自己的是:

- 对于想法,经常只停留于 Speak up,而不认真思考在组织内部的实行方案

- 对于不理解自己想法的人,我缺少耐心,无法换位思考

第五部分:等待的意义

这部分有两个含义:

一个含义是,留在潜意识里的想法,会不断融合和发酵,不要急于定型。

另一个含义是,好的想法不在早,而在于天时、地利、人和,恰当的想法实施的环境。

第六部分:短跑和马拉松

介绍了两种模式的创造者:

| 类型 | 特点 |

|---|---|

| 「短跑」 | 概念性的创造者,在第一次接触一个领域的时候,思维是最活跃的,很容易迸发出革命性的观点,但是年老了之后创造力会下降,原因是在这个领域积累了太多经验,被自己过去的成就困住了。 |

| 「长跑」 | 马拉松式的创造者,可能在一开始接触一个领域,不会产生突破性的创意,但是他们非常可持续,** 不会对自己过去的创意产生太多的执念,反而一直愿意突破自己、否定自己,去发现新的东西 **。 |

一旦了解自己是哪一类,可以更针对性扬长避短。

如果是短跑型的创作者,** 就让自己接触不同的领域,利用这种新鲜感和刺激感来激发自己的创意 **。同时要警惕自己被过去的创意所限制住的 ego,不要对自己的创意有过多的执念,学会吸收反馈,不要冒进,保持开放性的体系,甚至学习马拉松的创造者进行适度拖延和等待。

如果是长跑型的创作者,** 就要进行小范围的尝试,不要想着一定要 "憋个大招"**。让自己专注在一个领域,能产出一点新的东西就是一点,进行持之以恒的耐力性创造。同时不要被短跑型创作者年轻时的爆发力影响,长跑型的一般都是后起之秀、长线发展,在中老年的时候才会达到创作力的巅峰。

我自己更像是长跑型。

第七部分:创造与联盟

先驱者是最容易遭到反对的,创意的推行需要同盟一样的「人」:

- 优先说服最容易接受的一批人

- 学会用对方的语言说话,其实就是换位思考与表达

- 学会妥协,不要非此即彼,否则会激发更多对立

第八部分:文化对于原创性的影响

这个其实是站在组织或者公司的角度,思考如何促进公司创新。

创业初期,更需要认同。

创业后期,** 需要更成熟的管理系统,足够多样化的企业文化。**

"** 群体性思维 **"(group thinking),大家因为彼此关系太好,有强烈的想要和群体一致的渴望,所以不敢表达反对意见,这种恐惧超越了人们对于其他可能性的思考。只敢发出同一种声音的文化是危险的,不利于解决问题和做出最有智慧的群体性决策。