其实本文是之前准备撰写的「第二大脑与数字花园」的延伸,原本是基于笔记软件 Craft 的一种使用梳理,可能因为懒,导致这个主题的构思孕育失败,而且已经从 Craft 又回到了 Notion,正好,最近好几位朋友问我是如何使用 Notion 的,一时冲动,就借题发挥了一下。

从最早 2016 年开始接触使用 Notion,现在基本围绕 Notion 形成了一套稳定的使用方法,这套方法在之前使用 Craft、Evernote 等笔记工具的时候也基本都可以正常运转,只是不同工具的效率不太一样,与自己的契合度也不同。

其实工具不是最重要的,最重要的是有一个可以运转的个人系统或者说具象的方法论,工具只是承载方法论的载体。一旦有可运转的个人系统,哪怕是纸和笔,又有何妨。

如果你恰好正在探寻什么样的笔记工具最适合自己,更建议花时间和自己对话一下,「我这个笔记的需求和目的到底是什么?为什么会有这个需求」,也许拿起一张纸画画思路会更清晰,一旦梳理完毕就船到桥头自然直了。

拿 Notion 做什么?

Notion 对于我个人而言是个人资料库和个人站点,可以理解为两类用途。

一类是建立个人资料库

➡️ ** 产品案例收集库 **:已经几乎为参与的每一款互联网产品都建立了对应的行业产品资料库,遇到的每一个新产品都会尽可能落库并搜罗一部分相关资料和截图

➡️ ** 游戏仓库 **:有一些非常有趣的游戏,我会为其建立页面,搜罗百科、攻略、背景信息,甚至将精彩游戏截屏保存在其中

➡️ ** 产品经理知识库 **:由于跨度较多,内容繁杂,特别为知识库做了一个知识树形式的目录页面,将相关信息按照个人认知分门别类,主要是希望一些初级型问题,不用重复造轮子,研究一次,可以解决遇到的重复性问题

➡️ ** 硬件折腾日志 **:我自己很喜欢折腾我买到的每一个数码产品,比如 VR 硬件 Oculus Quest 2,为他们每个都建立一个页面,搜罗相关信息,挖掘其最大潜力,我有一个关于软路由的页面,基本囊括了我从小白到了解软路由的全部过程的内容,还有每一次折腾的日记。

➡️ ** 没用的研究 **:日常生活中有很多我们经常遇到,但是对其背后机理较为模糊的生活常识等,比如社保到底是怎么回事,现在的 AI 到底会不会智能,游戏的那几个代表分类的缩写到底是啥,可以闲下来,研究一次,一劳永逸

基本上,Notion 已经是我个人生活的数字花园,我将我生活中的方方面面都在 Notion 里有一个映射,或者是一个带有目录的 Page,或者是一个 Database,以上仅为部分,无法一一列举,而且都在使用的过程中逐步成长。

另一类而言,Notion 是我的公共个人站点

一直觉得 Notion 是超越博客、微信公众号、Twitter、视频号一样的存在,让分享的内容不止是图片、博文或者视频,而是几乎任何内容。我想将自己更多的想法和经历公开出来,尤其是借助网络,有机会与更多的人产生连接,这个比 Notion 的双向链接更有趣,也是对互联网内容的一种微薄贡献。

虽然,一个人的量,如皮毛,但每个人都是独一无二的,这是一块完全自己拥有和控制的数字花园。

我已经在其中放置了一些粗糙的想法和经历分享,近期已经在用这种输出的形式让自己的很多无用爱好变得更有意义,比如之前提到的一些因为好奇心而产生的很多无用研究,我将其命名为好奇星球。

也建立了一个可以展示的阅读手记,我会按照我个人的思路拆解那些值得深度阅读的文章、书籍、播客、视频等等,就当给未来的自己讲解。

最近甚至想过,为我儿时的模糊记忆创建一个年代博物馆,认真探索一下脑海里带有滤镜的记忆,然后将那些记忆中的事物展示出来,每个人的经历和记忆都是独特的,也希望我的这些可以让这个互联网更丰富一丢丢。

拿 Notion 不做什么?

虽然 Notion 号称 All in one,这个应该是站在群体用途角度的,对于我个人而言,有很多场景,我是不大会用 Notion 硬掰的。

1. 不做密码记录

Notion 虽然有登录的邮件提示,但是没有登录设备的管理,也没有两步验证码,我对其的安全与隐私的信任还是不如 Evernote,重要的密码还是密码管理软件,专业的工具做专业的事情。

2. 不做任务管理

Notion 可以做任务管理,网上有非常多网友的分享,但是,可以用不代表好用,而且,Notion 对于我自己来说,是一个知识库一样的工具,任务管理更多的是过程性数据,两者的信息重要程度不一样,如果有「物理」隔离是最好的,只有经过处理的信息才值得放到 Notion 里。

3. 不用来记录零碎的想法

零碎的想法记录更重要的是快和效率,这都不是一个网页应用所擅长的。

从工具到数字花园

什么是数字花园

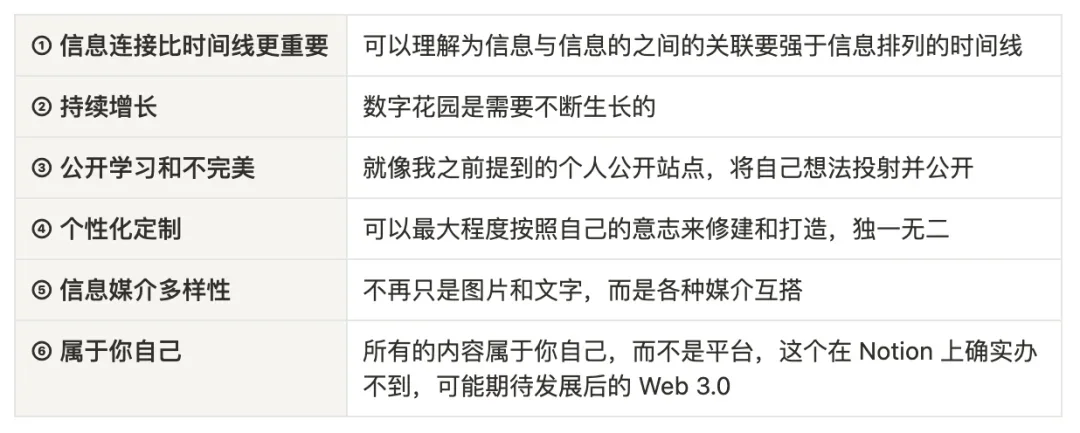

之前在尝试用各种概念诠释那种达成以人为本的工具状态,「数字花园」是我最喜欢的。来自雪小豹翻译的《数字花园简史和理念》总结的数字花园特点可以一窥究竟。

如何在 Notion 里实现数字花园呢?

👉 ** 选择一款工具,坚持用 **

经常换工具真的是大忌,再高效的工具都不如熟悉的工具,如果是熟练使用 Word,也可以是好用的记录工具,不过,由于我自己是做这类生产力工具,经常容易被「诱惑」,以上这句话也是写给我自己的。

👉 ** 使用即更新,持续生长 **

经常听到朋友说,整理太麻烦,大多是因为,希望在一天甚至更短的时间完成一块内容的整理,一蹴而就。我自己更喜欢坚持一件小事,比如每次用笔记的时候就去更新一下笔记,「使用即更新」,不追求完美,将整理笔记的成本分散在每一次使用中,可以细水长流,持续生长。

👉 ** 关联笔记上下文,包括 Notion 内与外 **

最喜欢 Notion 的功能,莫过于其双向链接和同步模块,前者既可以看到当前页面引用了哪些页面也可以看到这个页面被谁引用了,后者可以让同一份内容在多个页面展现,一处更新处处更新,并且可以看到这份内容被哪些个页面使用了。

不管是双向链接,还是同步模块,都让信息的关联变得越来越容易,未来只要找到一处信息就可以挖出关联的信息。

这种便利在 Notion 会很高效,但每个人都使用着不只一个工具,尽管没有了这些功能,但也会尽可能在每次处理时,都把 Notion 内外的关联都加上,比如我的任务管理工具是滴答清单,我会在滴答清单里附上 Notion 的链接,并加上 Notion 这个标签,代表这个任务与 Notion 有关联,未来我找到这个任务的时候顺手也可以找到关联的 Notion 页面。

👉 ** 文档即工作台 **

这是一个认知,也是一个值得养成的习惯,理想状态是,只要开始处理一件事情,哪怕是只是一个物品或者想法,都会打开 Notion 搜索一下,没有就新建一个页面,这个页面就是这个东西的工作台,从诞生到最终落地的全过程都会发生在这里,一步一个脚印。

👉 ** 用未来的自己可以看得懂的话写笔记 **

之前经常听到,要用「自己的话」来写笔记,其实这是不够的,这个「自己的话」需要的是未来的「自己」,因为看笔记的人是未来的你。那么撰写想法、拆解文章和书籍,都需要尽可能的用未来的自己可以看得懂的话,虽然很耗时,但值得慢下来。

👉 ** 将 Notion Database 当作文件夹使用 **

这是专门针对 Notion 的使用策略,Notion 的侧边栏页面树固然可以承载每个人的笔记分类,但是页面树结构对分类的要求过多,不只是要注意父子层级,还要注意同级顺序,对整理笔记压力较大,而且很多时候,整理不需要这么严格的层级顺序,文件夹的那种松散归类还是需要的。

其实 Notion 的 Database 就是文件夹,而且可以创建一个 Full page 的 Database,可以理解为这个页面只有 Database 功能,拿这个当作根目录就可以视为一个文件夹。

换一种方式,其实 Notion 有两种页面(Page),一种是普通的页面,一种是 Database 类型的页面,只是在页面树里无法直接创建一个 Database 类型的页面,只能在其他页面创建 Full page 的 Database 页面然后再拖拽过去。

一旦理解了这个,在 Notion 里的内容管理会更随心所欲。