现在,每到一个地方,如果不骑行压过,心情就像有了便宜却不得占的懊悔,少了一种功德上的圆满,比如下雨的洛阳,比如时间不允许的烟台养马岛……

整个夏天到现在,基本是速干衣轮着换。100 元三件的迪卡侬速干衣是我的最爱,虽然松松垮垮,但胜在凉爽轻便,是我最爱的 "骑行服" 了,买起来也是恣意妄为。

与小红书精致的骑行不同,我不太想为骑行单独准备衣服,之前的骑行裤已经闲置了。毕竟,骑行需要骑行裤这件事,无形中放大了骑行的门槛,阻碍了说走就走的随意。

我所喜欢的骑行,大概是那种粗放风格的。

一辆折叠自行车,一瓶水,一副耳机,加上手机就可以出发了。

我比较清楚我的兴趣点,有人是竞速型,有人是装备型,我是探索型。在高德地图上打开这个开放世界,江河湖海都是我最爱的点,不同的城市都是我想要穿行的现实,边骑边看看风景,边行边瞅瞅街巷,时不时停下来做个业余摄影师。

看了看骑行软件 Strava 上的记录,2024 年已经骑了超过 2000 公里,截止到此文发布前,骑车穿行了杭州、青岛、乳山、荣成、威海、潍坊、淮安、临沂、墨尔本、南京、扬州、西山岛、黄梅县、宜城、谷城等 15 个城市或者地方。

从一圈只能 10 公里开始,我已经越发了解自己的极限,50 公里以内是一个舒适圈,骑完,酣畅淋漓,还不会有 "后遗症"。一旦超过 50 公里,"后遗症" 就是,疲乏过度,甚至会有延续一整天的身体疲惫,菜还是需要多练。

兴趣是如何诞生的?

当骑行在今年真的成为兴趣,变成生活中的 routine 时,我的疑问油然而生,为何骑行可以,其他的不行,为何以前骑行不行,现在又可了?

粗略回放这个历程,越发理解,兴趣着实是一件需要培养的能力,毕竟,喜爱不会是无来由的,也不会自己野蛮生长。

一开始的出发点只是想,人到中年,需要一个运动类的爱好。

游泳、跑步、皮划艇、桨板、爬山、羽毛球、乒乓球、健身游戏、骑行、跳绳、健身房,都尝试过。直观成本过高的,坚持不下来,比如游泳、皮划艇、桨板、羽毛球。异常枯燥乏味的,坚持不下来,跑步、健身房、跳绳都算,我至今仍无法理解去健身房的人群,深刻觉得,这些人应该被外星人抓起来研究一下,如此枯燥都可以坚持下去,应该不是人。

还有一些是隐性成本较高的,比如爬山,工作日没有时间,适合夜爬的山很少,我们住在杭州,门口的山是杭州少数可以夜爬的,但是,半年不到的时间里,我已经爬了 15 次了,不想再机械重复这段路程了。

有时,我在怀疑,到底我是被潮流裹挟了,还是这项运动于我等来了契机?

从时机上来看,似乎是突然就天时地利人和了。骑行本身作为一项冲击性不强的运动,不会像跑步那样发热严重,还有与生俱来的风中散热,很容易被坚持下来。而且,运动效果可控,想上心率,就提速。还有,如上文提到的,外出探索性强,不枯燥,有了更多路线之后,骑行可以被看作走马观灯式的短途旅行。

但,以上只是吸引点的地方,毕竟前年的时候已经买了自行车,这里的一个关键转折点是,在试了好几个方案之后,今年我终于解决了把自行车放车上的问题,可以 24 小时放在车后备箱,实现 4+2 骑行,想去哪儿骑就去哪儿骑。

骑行并非空穴来风

老实说,骑行是我再次想起来的爱好,不算一时兴起。

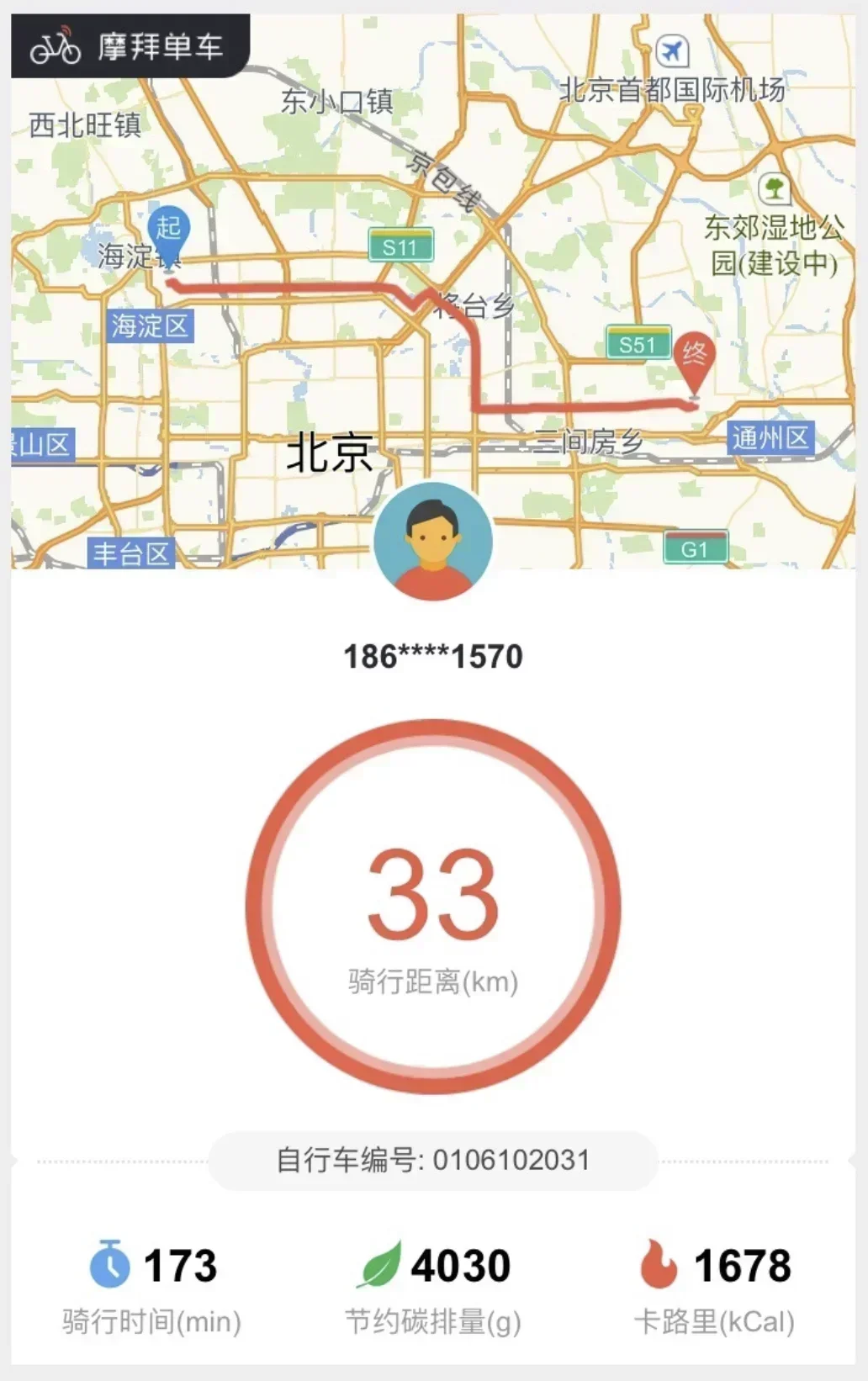

以前在北京居住的时候,包括北五环外,北四环,东六环,都有过一段时间的骑行。我还能记得我骑共享单车的最高记录,一辆摩拜单车从中关村到望京,再到东六环的草房,总共 33 公里,有图为证。不过,这些似乎都是昙花一现,没有成长为真正的兴趣。

当 2022 年我首次用共享单车骑完武汉金银湖的时候,这种迎风游逛的体验让我产生了一个愿望:在我有车的时候,一定要在车后备箱放个自行车,这样可以去更多的地方环上一圈。

成为真正的兴趣

这篇骑行的文章其实写了好久,文中的数据也一直在跟随里程和城市在改变,1000 公里、1500 公里、2000 公里…… 主要的原因是,我担心这又是三分钟的热情,写完就像给这件事情立了碑文,宣告一种意义上的完结。

当骑行变成实打实的日常 Routine 之后,我也不再担心,兴趣总会有淡出的时节,应该不会是现在。

而整个兴趣的培育历程大概遵循这样的思路:尽可能降低坚持下去的门槛,发现更多兴趣点,投入时间,直到固定成为 Routine,完全融入生活里。

为了持续增加骑行的趣味性,我会定期探索新的路线,甚至与不定期的旅居生活结合在一起,穿行更多城市。

另外,虽然不是装备党,但不定期更新配件确实可以让车有种常骑常新的陌生感。

播客与耳机也是骑行的完美搭档,不过,有时候,真的迎风骑起来,我甚至连音乐都会关掉,当精力集中在沿途之后,多一点的声音都是一种额外消耗,不如,放飞思绪。

了解我的朋友都知道,我酷爱建群,这是生活中每个兴趣的标配,笔记工具、Nas、游戏、特斯拉、AI…… 等等等等,骑行也有单独的兴趣群,用来每日打卡,以及互相分享更多的骑行路线。

不过,骑行最不需要的就是,骑行搭子。不同的人,速度和体力不一样,时间和空档对不上,骑行装备也匹配不上,各有各的车型,而且,骑行过程只能通过嘶吼来聊天,比听歌还费体力,很影响耐力。

一群人骑行还会大幅增加摔倒的风险,相信我,远离搭子,骑行更顺畅。

兴趣总会有阻碍,与所有其他运动一样,骑行最大的阻碍,还是自己。

每次细微感受骑行前后的心理变化,就会发现很多有趣的事实。

骑行前,从起床睁眼开始,大脑里立刻聚齐所有不可抗拒的不骑理由,比如,今天大概率会下雨,这天气…… 今天心跳似乎不太正常,会不会猝死…… 今天太早了,身体有些乏,身体应该没准备好…… 昨天已经骑了很多,今天不骑没事儿吧……

而骑行之后,一旦完成身体适应,立马会变身风一样的男子,一路飞奔,不想停下来。

骑行减肥了么?

很多人可能最关心的是这个。

减了,似乎又没减。

骑行五个月,数据上只少了 10 斤,体型上变化不大,而体检里,中度脂肪肝也退到了轻度。

不过,最大的变化还是身体的感觉,有了一种对身体 "虚无" 的掌控感,无法描述,以及,多了一种探索这个现实世界的常规方式。